人盯人防守的历史和不断演化

Wedel

现代足球中的防守有很多方式,上一篇文章里我们讨论了流行的压迫式防守,(详见《压迫式反抢的区别和盯防方式》)今天我们来研究一下历史最悠久的防守方式:人盯人防守。在今后的文章中,我们还将介绍区域防守。

【盯人防守之要义】

人盯人防守在恩斯特-哈佩尔看来,就是11匹蠢驴拉在球场上遛遛。在上世纪20年代到上世纪50年代,人盯人防守是在足球场上最经常使用的战术。在那之后,直到70年代仍然有一部分球队使用这种防守战术。随后到80年代,这种战术又一次获得重生。这种战术在各自国家开始的时间就不尽相同,由盛而衰的具体时间点自然也不相同。比如德国在90年代还仍然采用人盯人防守这种战术,例如多特蒙德在2001年对阵拜仁的那场比赛,就是因为采用人盯人防守而惨遭失败。也是这个原因,德国足球在21世纪初期陷入了危机。

不管是在上古足球年代,还是在如今,教练们一直在寻求通过人盯人防守,来加强球队的整体实力。正如我们要谈到的一样,人盯人战术存在很多变种,这些战术在如今的足球理论中,尚存一席之地。所以在我们对这个战术,甚至可以说是一种战术哲学理念进行探讨之前,不妨先了解一下这种被视为过时的饱含争议的战术理论,并了解一下它的不同变化。

【整体盯人防守】

首先我们把整个球队的所有球员视为一个整体,来看看这种情况下人盯人防守的变化。

变化1:绝对盯人防守

绝对盯人防守,也被称为经典盯人防守或者说是死板盯人防守,也是最著名的一种盯人防守。在这种战术之中,两人之间距离极近,以至于如果对手昨晚喝大了,他都能马上闻出来。必要的时候可以抓着对方的头发不放。不过,这种把对方的场上每时每刻的位置乃至身上的味道都了如指掌的战术(当然,道高一尺魔高一丈,据说图拉姆在赛前给自己涂大蒜来混淆视听,迷惑对手),到底有没有用,我们先按下不表。

在这种防守模式下,除了前锋外,每个人都一对一盯人防守,除此之外一般还存在一个自由人来负责补位。

这种人盯人防守最终的目的很简单只有一个,每个场上队员都有一个固定不变的盯人对象,然后在比赛90分钟内如影随形。有句俗话讲,“如果他去上厕所,你也得跟着他!”或者:“你要让他随时都感受到你的呼吸。”这些话也是此时应运而生。这其实是在描述当时足球趋于侵略化的现象,另一方面,当“盯人战术创始者”赫伯特-查普曼在20年代把盯人战术引进阿森纳的时候,他强调,当对方进入到自己视野,并和自己保持一定距离之后,就要随时上抢。

从战术视角来讲,人盯人防守其实比较简单。哪怕是地区联赛级别的后卫,只要凭借他们的身体还有一定的纪律,就可以很好地完成任务。

足球主教练拉尔夫-兰尼克把这种战术视为“号码防守”,因为在纸面上,这种战术就是每个对应几号位的球员完成各自应当完成的任务,例如6号位球员完成的就是对对方10号位球员的盯防。并如此贯彻终场,盯防到底。

随着时间的流逝和球队具体实力的变化(比如天才球员的突出表现,队内球员整体训练的娴熟程度),这种战术在每支球队也各种有所调整。

比如1975年欧洲超级杯拜仁对阵基辅迪纳摩的比赛中,拜仁主帅德特马尔-克拉默(Dettmar Cramer)就根据基辅阵型中的变化,对盯人的分配进行了调整:他让右后卫、后腰(6号位)和左后卫进行互换,擅于防守的约瑟夫-怀斯(Joseph Weiß)去盯防对方右边锋斯洛波迪安(Slobodyan)。怀斯在之前欧洲冠军杯决赛对阵利兹联的比赛中,刚刚冻结了对方中前卫比利-布雷姆纳(Billy Bremner)。拜仁的这种战术安排并不是死板地按照对位原则,而是田忌赛马,为对方每一个球员都安排一个本方球员进行盯防。不过这也同时牺牲了己方进攻阵型作为代价。

当然,这种死板的人盯人防守的优势十分明显:战术简单,没有补位和换位时交流的问题,也不需要专门的战术训练,能够时刻保证对对方关键球员的对位盯防。而且,当己方球员的运动能力明显超过对方时,此战术的优势更加明显。

另一方面,这个战术的缺点也十分明显。特别是当对手的进攻球员可以流畅地灵活换位时,这种防守就无效了。其中最著名的莫过于50年代那支黄金之队——匈语誉为Aranycsapat——之称的匈牙利国家队。

在1953年温布利大球场,论个人能力丝毫不弱于匈牙利的东道主英格兰,被来自大陆的黑马6-3血洗。

这场比赛的问题并不是由于盯防过于紧密,导致场上出现空档,而是吉米-约翰斯顿(Jimmy Johnston)在场上几乎没有跟防南多尔-希代古提(Nandor Hidegkuti),而是一直留在自己的位置不动。

匈牙利多次通过右路发动进攻。而这很有可能是温特伯顿(Winterbottom)和约翰斯顿(Jimmy Johnston)在赛前专门讨论了对希尔古提的防守——结果便是:他们决定,就像之前瑞典队的防守那样,不用约翰斯顿对希尔古提进行盯防,而是将任务转交给一名中场球员,也是当时3-2-2-3阵型的左中卫。

英格兰人的这场耻辱之战,并不是自己占尽优势猝不及防,被对方偷袭得手。而是整场比赛毫无胜算。希尔古提无人盯防,不断在场上制造以多打少的局面。英格兰的防线被打穿了。值得一提的是,在1954年5月23日第二回合,英格兰修正了之前战术,让中卫去盯防希代古提。可是结果依然不如人意,英格兰人输得更多,这次是1-7。

当整支球队都在执行“盯号码”防守时,相关的问题很容易随之显现。对方球员可以离开自己所在的位置,并制造空间。他可以和队友位置互换,也可以后撤打乱对方的阵型。或者干脆像希尔古提那样,靠个人能力摆脱盯防球员,从而在局部区域以多打少。

一个战术素养高的球员还可以通过把盯防自己的对方球员带入到对方其他后卫的盯防区域,从而制造位置重叠,借此带开空档,自己再转身甩开对手,利用这个空档,利用空间和速度的优势,直接在对方两名球员防区之间的结合处进行渗透。即使对方在这条盯人防线后面还布置一个自由人负责补防,这种战术依然能起到不错的效果。遇到自由人这种情况,球员可以向对方的自由人移动,带走他,同时在场上这一侧为队友拉开空档,从而发动进攻。随后,这名球员可以绕过对方自由人,深入中路,和队友二过一配合撕开对方防线。

可以看到,不论是对于球队整体,还是球员个人来说,破解这种蠢战术招数很多很多,不过,应对这些“招数”的办法,还是有的,其中一种就是下面我们要说的人盯人防守中第二种常见的变化。

变化2:灵活盯人防守

这种灵活盯人防守,笔者称其为“传递盯人防守”。我们可以视其为前一种“号码盯人”的变种。两者的相同点就是都是人盯人,不同的是,一名队员会将自己的盯防对象传递给下一名队员进行盯防。这样,即便对手交叉换位,或者对方两名前锋十字交叉跑动,防守方也能保持对对方球员的盯防,不过,在执行过程中,球员之间的交流很可能会出现问题。

在这种灵活盯人防守中,盯人中卫并不会一直盯防对方前锋,而是转交给本方自由人继续盯防。

业余踢球时我们常常发现,当对方一名边锋向中路移动时,本方球员通常不会相互提醒,于是这名边锋就会处于无人盯防的状态。另一种比较少见的情况则是,本方一名球员还在跟着自己盯防对象的时候,自己的队友上抢,并接替了他的防守,这就会导致对方一名前锋被重叠防守。这名前锋吸引了对方两名防守队员,而他的搭档则被对手无情地抛弃了。

但总的来说,这种战术设计依然是如今教练在布置盯人防守时最常使用的变化。而且,这种防守策略可以自然而然地导致进一步的阵型发展。这不仅仅是把盯人任务转交给对方,而且还是整体阵型的变化。

最有名的莫过于上世纪70年代,由马尔-克拉默率领的拜仁慕尼黑。如果对方有球员深入本方腹地,他便会由中场球员转交给后卫来看防。这个时候球队整体回收,压缩空间,而这名后卫,则将他原来盯防的球员挤到压缩之后的空间里去。

拜仁的阵容通过这种换位回收得更深更紧凑,而那名看似无人看防的球员其实身处包围之中,这样,对方本想通过后插上来制造局部区域以多打少的机会,但因为空间被压缩,无法轻易打出。

基于这种战术,球队从某种意义来讲已经在执行压迫式防守了。本方的前场球员并不对对方后场球员进行人盯人防守,而是后撤来帮助本方人盯人防守的队友,对对方持球球员进行包夹,或者回撤,给予队友转接盯人的机会。

不过在当时,还没有球队能够把这种战术有组织有纪律地践行。当时的进攻球员一般是没有防守任务的,而防守的球员则通常都专心于人盯人防守,只有对方后卫助攻后插上时,才会被进攻球员盯防。

如今,这种传递盯人防守倒是经常使用,尤其是当对手反击时,在本方禁区附近的前锋通常都会被紧密贴防。这是因为,虽然这时空间已经拉开,但是对手一般不会选择大范围转移球,而是尽快地把球向前传递,于是这时候采取人盯人防守是一种高效的办法。

不过总的来说,这种集体盯人防守的战术,在如今的赛场上已经消失殆尽了,仅仅会在某些特定情况下使用。

变化3:空间导向盯人防守

我们要谈的最后一种盯人防守,空间或者说区域导向的盯人防守,在如今德甲还偶尔被使用,例如迪特尔-黑金在他的前俱乐部纽伦堡就使用过。

这一战术中,整支球队是以位置导向的区域防守站位为基础的。每位球员的前锋和周围,都有一片需要覆盖的防守区域,当对方球员进入到每位球员的防区时,本方球员就会执行人盯人防守。

而那名进入到区域的球员,在无球状态下离开这个区域,那本方盯防他的队员就撤回自己原来位置,继续区域防守。这种防守策略在一定意义上,是在人盯人防守和区域防守之间,寻求一个折中的方案。球员首先以相对紧凑的区域防守站位,随后根据局势,有目标地在局部区域内切换为人盯人防守。这样整个球队处于一种动态的防守之中。对方球员一旦拿球,就会立即受到压迫和盯防,而在此同时,球队的整体站位又不会出现明显的空档。

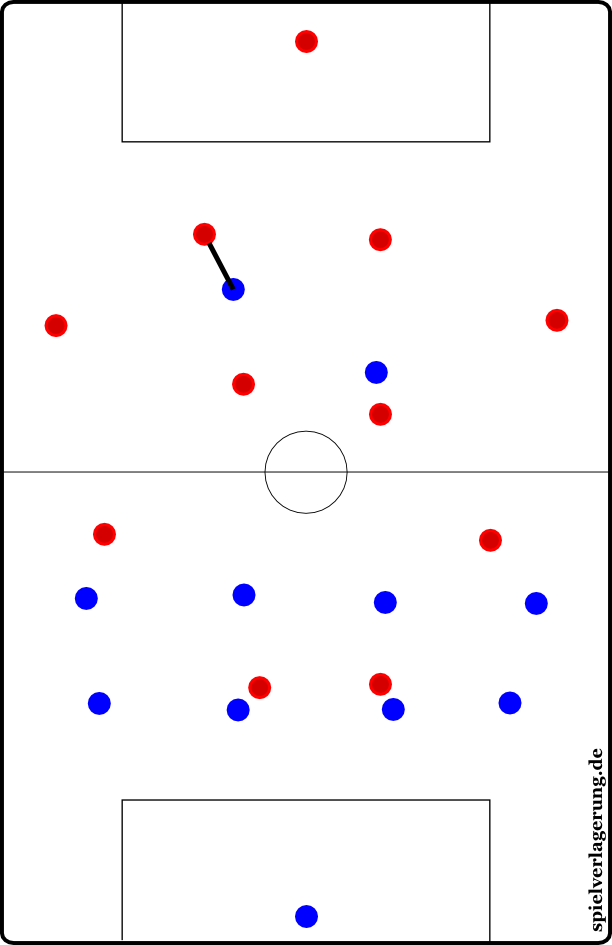

空间导向型人盯人防守,当对方球员闯入防区内,该球员便进入人盯人防守状态

如图所示,执行此战术时,转为盯人防守的球员身后会留下空位,这个空档可以通过球队的整体移动,或者由其他球员填补。这样做虽然可以保证整体阵型的紧凑,但是也很容易在其他地方出现漏洞,而对方通过快速的二过一传切配合,可以很轻易地利用这些空档撕开防线。

而这种战术的优点则是,在球队整体移动补位,或者队员之间交替填补空档的时候,这些空档往往稍纵即逝,对方很难及时把握住。只要能聪明地对对方持球队员和出球路线进行封堵和围抢,就可以延缓对方的进攻,引开进攻甚至直接形成拦截。

总的来说,这是一种有时候执行起来比较简单,但有时候又很难的防守战术。执行的时候需要大量而复杂的跑动,这是一种有趣的策略,但并非长久之计。

变化4:因时制宜的盯人防守

如果说第三种变化,是区域防守和人盯人防守的中间体,但总的来说还算人盯人防守的话,那么第四种——因时制宜的盯人防守——就应该归类到区域防守了。只不过,因为在高强度比赛过程中,这一变化体现在球队的每一位球员身上,所以也称其为盯人防守策略。

简单地解释一下这种战术:区域防守为主,再辅以局部盯人防守变化。比如弗莱堡在进行压迫防守时,其中锋会进行可能性导向的区域防守,封锁对方出球线路,而后腰则会对对方后腰执行人盯人防守。不过,弗莱堡的这种防守并不是集体盯人防守,而是他们根据场上的形势所进行的一种战术变化。

当对手试图进行连续的短传配合时,本方可以考虑加大压迫强度,对穿插跑动的无球队员也执行人盯人防守,让他们无法轻易接球,迫使他们回传,然后那些执行人盯人防守的球员,立即切换为区域防守。巴列卡诺与巴萨的比赛,以及斯旺西的几场比赛,他们在实战中都采用了这种战术,不过这两支球队更多体现的可能是导向区域防守的一些有趣的战术特征。在2011-2012赛季下半程的比赛中,拜仁灵活的压迫式防守中同样出现了这种盯人防守的影子。

不过没有任何一支球队在比赛中一直使用这种有趣,但是充满风险的防守战术。或许2011-2012赛季的毕尔巴鄂竞技战术中,那种更加灵活的变化,算是这种战术的最佳演绎。

【个人的人盯人防守】

如今的比赛,人盯人防守依然被大量使用,不过更多的是让某个球员去执行。或是为了限制对方关键球员,或是让整支球队协同防守更加容易一些,个别球员的人盯人防守被广泛使用。下面我们来开始讲这两种变化。

变化1:对关键球员的人盯人防守

在所有人盯人防守战术中,使用最为广泛的莫过于对对方某个重要球员进行人盯人防守了。比如德甲中针对胡梅尔斯的防守,或者赫迪拉对伊涅斯塔的盯防。不过两者也有区别,对阵多特蒙德的对手希望通过对这名进攻发起点的中卫盯防,把多特进攻扼杀在摇篮里,而对阵巴萨时,皇马则试图盯防负责穿针引线的伊涅斯塔,阻止巴萨通过传切配合有层次地进攻,破坏其进攻的稳定性。

“擦,那中卫太危险了,我们要对他贴身防守!”

这种战术是以区域防守为基本框架的。个别球员可以暂时脱离这个防守体系,执行人盯人防守,当危险解除后,这名球员又会回到区域防守体系当中。根据比赛的侵略程度,教练会安排这名球员,全场人盯人防守还是根据场上情况执行人盯人。这一战术变化在今后数年依然会被持续使用,只要使用得当,就是一个好主意,绝非“笨办法”。

变化2:在特定区域或者针对特定位置的人盯人防守

第二种变化,并非是对某一特定球员,而是在某一特定区域或位置进行人盯人防守。针对“伪9号”的盯防就是典型例子。这名“伪9号”一开始是由中后卫盯防,当他回撤到中场时,则由中场球员继续盯防。有时,这名中场盯人球员会紧贴他进行防守。在这里,盯人防守并非要限制某个单一球员,而是干扰他在球队进攻推进时的串联。另一种使用情况则是,当对手在进攻中轮换跑位时,对于轮换到中锋位置的对方球员进行人盯人防守。

球队的阵型从一开始4-4-2开始向左不对称倾斜,左边锋上前对对方的边后卫开始人盯人防守,其他队友也随之跟进,空间随之压缩。这便是一个应场上变化而对特定位置进行人盯人防守的例子,对这一战术的标准应用通常是在边路,本方边锋盯防对方边后卫,本方边后卫盯防对方边锋。对方的边路球员只有通过回撤才能舒服地拿球,或者即便在前场拿球,也不能轻易转身面对球门。这种情况是希望逼迫对方把球传回中路,或者把球引到本方设下的压迫陷阱里去。

【盯人防守以后可能复苏】

长期来看,人盯人防守可能会逆袭。不过并不是以那种传统的方式,一方面因为如今足球场上运动员的运动能力差异日益减小,另一方面,如今的教练员水平则日益提高。所以基本上传统的人盯人防守,只有在特定区域和位置,或者在特定的情况下,辅以球队整体的配合,才可能发挥其效果。

不过一种现代战术变化则有可能掀起一次盯人防守的复兴——空间压缩盯人防守或者一种侵略性极强,根据场上形势而变化的盯人防守策略。对于前者,就要将萨基的防守策略,保持阵型紧凑的四个参考点应用到人盯人而非区域防守当中。这时候,便不是在一个区域防守阵型中,设置几个人盯人防守的队员,而是在人盯人防守中布置几名区域防守球员,负责填补空档,并根据场上变化,设下压迫陷阱。

这个“区域防守者”的角色并不一定要固定指派给某位队员,其实也是可以在弱侧区域内的球员之间随机产生。弱侧一名盯人球员上抢盯防对方一名球员时,便会产生多米勒效应,瞬时在这一区域解放几名本方区域防守者。基本上,一些球队会派上一名自由人来作为这种“区域防守者”,来执行这种战术。

随着球员在场上跑位更加的频繁和聪明,这一战术——在上世纪70年代已经被拜仁成功使用——也许会引出足球战术的一条新的道路。沿着此路,不仅仅球场的一个维度——长度,要被压缩,另一个维度——球场的宽度同样也被压缩、而除了空间之外,也许新的因素也会被考虑在内,诸如时间、压力等等,这种变化是否会到来,我们拭目以待。

其实基于传统的人盯人防守还可以有一些别的阵型框架,或者有一些小的改进。比如在一个紧凑站位的阵型中,对某个关键位置进行双重盯防,又或者一些业余足球世界中很奇妙的点子,不过因为在职业比赛中实在很难寻觅到他们的踪影,本篇文章便不再深究。

【P.S. 关于空间压缩区域防守的一些观点】

门将拿球,蓝队的整体盯人防守清晰明了

门将将球传给右中卫

蓝色球队整体立刻切换到压迫式防守,主动进行整体阵型移动。两名后腰一名转为人盯人防守,靠左的则补位到中场中路

解析:我们再用一张图来看看在“空间压缩”的具体执行和效果。本方弱侧的边锋立刻在原来位置开始紧逼对方中卫,但也稍微估计到自己身后的对方球员。红队的左边锋跑位其实非常聪明,但是还是处在右中卫的防区范围内,这名中卫还有估计对方弱侧的左中场。这也是本方靠左的那名后腰补位到中路的原因之一。