莱茵河畔的白色相簿故事:关于斯特拉斯堡的冷知识Ⅱ

据说看球有助于学习地理,至少能记住许多外国地名方便装逼。例如著名的“双红会”,倘若对此稍作了解,便会对利物浦和曼彻斯特两座城市的历史恩怨有更深的认识。得益于欧洲足球的影响力,国内球迷或多或少对曼彻斯特、马德里、慕尼黑、米兰这样的“豪门城市”有所了解,但那些处在第二梯队乃至更靠后的小俱乐部所在的城市就没那么有名了。倘若是对法国不甚了解的一般吃瓜群众,巴黎以外的法国城市就已经超出了一般常识。即使是对欧战颇有见地的球迷,对法国的印象也许也只是摩纳哥、马赛、里昂等一些欧战常客而已。斯特拉斯堡这样的名字,乍一听自然一脸懵逼。

斯特拉斯堡在国内能拥有现在的人气,丸户史明(《白色相簿2》企划&脚本)和那些年冒着被打死的危险丧心病狂地刷梗的白学家们功不可没。但如果重新审视斯特拉斯堡的历史变迁,我们能在这座还保留着中世纪风格的小城市中看到的,并不只是发生在某一年的圣诞节前后的令人胃疼的小故事而已。

一、 明明是我先来的

实际上,如果我将斯特拉斯堡表述为“阿尔萨斯地区的首府”,也许会少去许多解释的麻烦。作为法国和德国直接对话的要冲地带,两国对阿尔萨斯-洛林的争夺远比对其北方的荷兰、比利时、卢森堡的争夺激烈得多。但非常有趣的是,其实法德也都不是斯特拉斯堡的原初主人。

357年,当时罗马的副皇帝,还从来没打过仗的尤里安在莱茵河畔击败了日耳曼的阿勒曼尼人,一战成名。为了抵挡日耳曼人的入侵,尤里安在莱茵河边建起了一座城堡,名为“阿根图拉特”(Argentorate),意思是伊尔河边的山丘。5世纪日耳曼人南下,征服了阿根图拉特,将它命名为“Strateburgum”,即道路边的城市。现在斯特拉斯堡的名称“Strasbourg”是它的法语化。

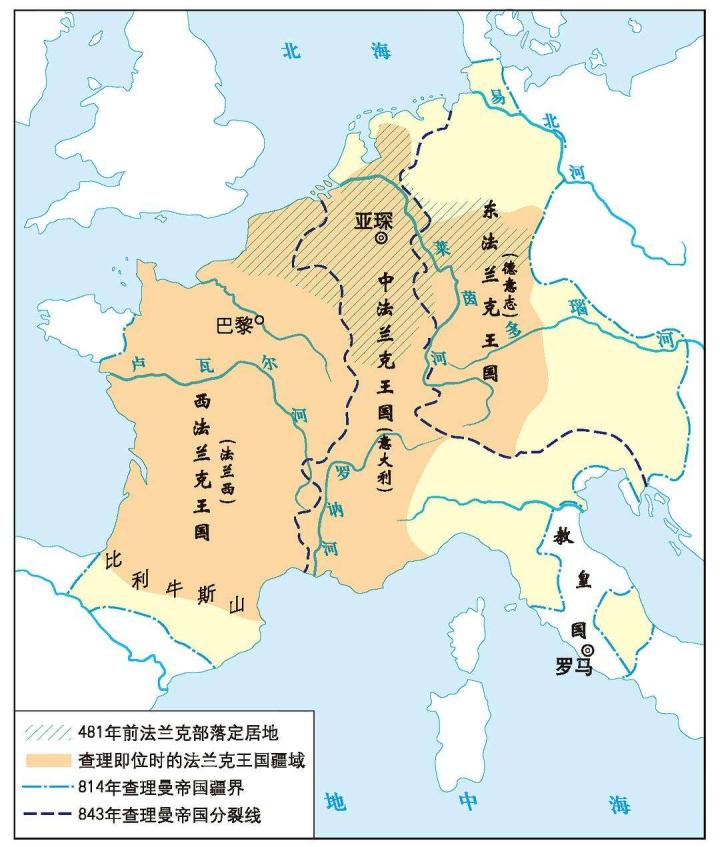

日耳曼人采用均分继承法,老爹辛辛苦苦打下的江山死后由儿子们平分。但这一制度在814年查理曼大帝死后没有得到实行。查理曼的儿子路易以及路易的长子洛泰尔拒绝均分王国,引起了路易其他儿子的不满。830年,路易被儿子们扣押,失去了实权。路易的三个儿子洛泰尔、日耳曼人路易和秃头查理随后就继承方式大打出手。842年,日耳曼人路易和秃头查理在斯特拉斯堡宣誓结盟,坚决分家。“斯特拉斯堡誓言”用条顿语和罗曼语写成,为德法两个国家民族语言形成并独立发展的代表性文件。

(查理曼帝国分裂)

(查理曼帝国的演变)

洛泰尔打不过两个弟弟,最终妥协分家。843年,三人签订《凡尔登条约》,三分查理曼帝国。斯特拉斯堡作为阿尔萨斯-洛林的一部分,成为洛泰尔治下中法兰克王国的一部分。洛泰尔死后,855年中法兰克又一次分成洛林、勃艮第和意大利三个小国,斯特拉斯堡属洛林。863年及869年,洛林和勃艮第的国王先后去世,并且死后无嗣。意大利与北方隔着高大的阿尔卑斯山,难以插手,两地的继承权就落在了日耳曼人路易和秃头查理的身上。870年,二人签订《墨尔森条约》,瓜分了侄子的领地。莱茵河沿岸纳入了东法兰克的势力范围。考虑到东法兰克是德意志第一帝国,也就是既不神圣,也不罗马,更不帝国的神圣罗马帝国的前身,说斯特拉斯堡是德国人的并不为过。

二、 神罗时代和太阳王的征服

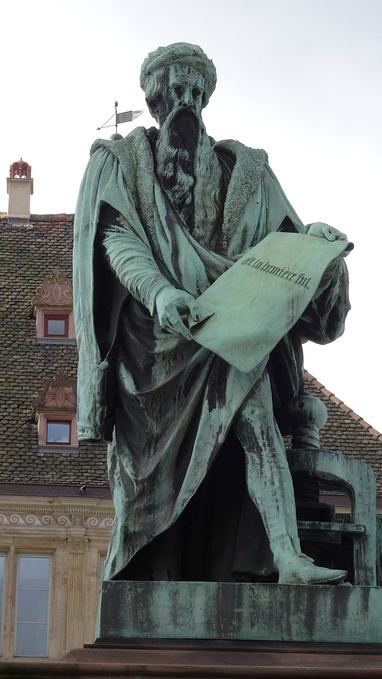

从那以后,斯特拉斯堡就作为东法兰克帝国和神圣罗马帝国的西南边陲。由于毗邻莱茵河,斯特拉斯堡的商业很快发展起来,城市走向兴盛。1434年,一位叫古登堡的小伙子来到斯特拉斯堡,一住就是十年。这也是他在美因茨之外居住最久的地方。1444年回到美因茨后,他凭借着在斯特拉斯堡做生意的经验和资金,开办了一家印刷厂,做起了印刷的买卖。他印过的最重要的著作便是《圣经》。

(斯特拉斯堡古登堡广场的古登堡像)

这一事件被认为是文艺复兴和德国宗教改革的基础之一。几十年之后,马丁·路德倡导的宗教改革席卷了整个神罗。路德的追随者们在斯特拉斯堡创办了大学,也就是今天斯特拉斯堡大学的前身。

在古登堡住在斯特拉斯堡的那几年,城里修了两百多年的大教堂终于修完了。因为没钱,原本该修一对塔楼的大教堂只修了其中一个。就像错版的纸币更值钱一样,只修了一边塔楼的烂尾大教堂反而出了名。六百多年以后,一群日本人以大教堂为背景画了几幅CG,这里就成为了另一种意义上的圣地了。而斯特拉斯堡队徽上“RCS”字样左边的一小部分建筑,其实就是这个独角大教堂。

(“烂尾”的斯特拉斯堡大教堂)

(老版斯特拉斯堡队徽,和现在的队徽差异不大。队徽中缩写旁的图形便是大教堂,圈外的白色图形是白鹤,是斯特拉斯堡的市鸟。)

发达的商业和交通带来了人流,因此许多迎来送往的姑娘们选择在这里做生意。她们主要在城中伊尔河分汊形成的一个小岛上生活工作。因为这种工作被神罗人称为“法国生意”,久而久之,这片地方就被称为“小法兰西”。1988年,小法兰西被联合国教科文组织列为世界文化遗产,这也是首次一个城市的整个市中心区域获此荣誉。

(小法兰西)

与神罗相对割据的局势不同,法国逐渐开始走上集权的道路。在大革命时代,法国人提出了“自然边疆”理论,认为法国应该以莱茵河、阿尔卑斯山、比利牛斯山为陆地边界。但在此之前,法国红衣主教、首相黎塞留就开始着手扩张了。1635年,法国介入三十年战争,这次战争以1648年《威斯特伐利亚和约》的签订作为终点。在这一和约中,法国得到了洛林内梅斯、图尔、凡尔登等三个主教区和除斯特拉斯堡以外的整个阿尔萨斯。1681年9月,“太阳王”路易十四公然破坏《威斯特伐利亚和约》,出兵占领斯特拉斯堡。这次吞并得到了1697年《里斯维克和约》的承认。从此之后,斯特拉斯堡成为了法国的固有领土。

三、 《莱茵军团战歌》与《最后一课》

工业革命以后,阿尔萨斯-洛林作为重要的煤铁产地、棉产地和港口,地位越发重要。法国吞并阿尔萨斯之后,开凿运河将莱茵河与罗讷河、马恩河连接起来,而两条运河在莱茵河上的终点都设在了斯特拉斯堡。斯特拉斯堡成为了莱茵河中上游最为重要的商业城市和交通枢纽。

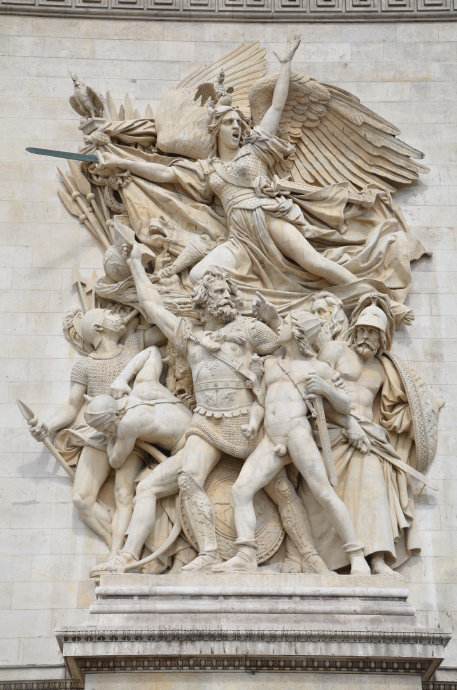

工业革命促成了资产阶级的崛起。1789年,巴黎市民攻占巴士底狱,法国大革命爆发。革命很快席卷了整个法国。1792年,革命进入高潮,斯特拉斯堡市卫部队的一名工兵上尉德利斯勒(有的地方译为鲁热·德·利尔,Claude-Joseph Rouget de L'Isle)在斯特拉斯堡市长德特里希家中做客。喝多了的上尉在酒精导致的幻觉和高昂的革命热情中编了一首歌。起初这首歌叫做《莱茵军团战歌》(有的地方叫做《莱茵河战歌》)。这首歌很快轰动全国,成为大革命时期传唱度最高的歌曲之一。马赛的工人革命队伍高唱这首歌曲,浩浩荡荡地开进巴黎;马赛的俱乐部每次召开会议,开始和结束时都必定演奏这支歌曲;马赛人在行军路上也高唱这支歌。就像阿拉伯数字不是阿拉伯人发明的那样,在斯特拉斯堡创作的《莱茵军团战歌》就这样成为了《马赛曲》。

(雕塑《马赛曲》)

但资产阶级革命不只在法国一国开展。法国的老邻居德国正在用另一种形式开展革命——统一。自1648年《威斯特伐利亚和约》之后,德国长期处于分裂的状态。所谓天下大事分久必合,1862年,俾斯麦成为普鲁士首相,开始了他统一德意志的征程。经过普丹、普奥两次战争,普鲁士控制了北德诸邦。1870年,普法因西班牙王位继承问题发生纠纷。俾斯麦借机激怒法国,促使法国宣战,普法战争爆发。不到三个月的时间,法皇拿破仑三世向普鲁士投降,法兰西第二帝国灭亡。双方于次年5月签订《法兰克福和约》,规定法国将说德语的阿尔萨斯-洛林地区割让给德国。

战败之后,法军士兵阿尔丰斯·都德离开了部队。他将自己在战争中创作的小故事编成了一本短篇小说集,取名《月曜日故事集》。书中的第一篇小说以阿尔萨斯乡下一所乡村的一堂法语课为背景。小说的名字叫做《最后一课》。

(《最后一课》中的韩麦尔老师)

四、 法德的百年恩怨

普法战争对法国可谓是莫大的羞辱:割地赔款不说,德国人还在自己家门口加冕了,因此战后法国国内的民族主义和复仇情绪空前高涨。但斯特拉斯堡在德国的治下过得还算不错。在德国的47年,斯特拉斯堡修复了战争中的创伤,并建起了新城。1914年,法德及背后的同盟国、协约国两大集团的冲突爆发,演变为世界大战。1918年,德国战败。1919年,《凡尔赛和约》中法国收回普法战争中的失地,斯特拉斯堡回到了法国。1940年,纳粹德国再次占领斯特拉斯堡。1945年德国战败,斯特拉斯堡再次回归法国。

德法作为世界大战的主战场,在战争中元气大伤,双方都认识到对抗恐非长久之策。1949年,英、法等十国在伦敦签订《欧洲委员会规章》,欧洲委员会(Council of the Europe)成立,总部设在斯特拉斯堡。这是欧洲第一个泛欧组织。1952年,欧洲煤钢共同体议会成立,并于1962年改名“欧洲议会”,总部设在斯特拉斯堡,但每个月只在斯特拉斯堡举行四天会议,其他事务则在布鲁塞尔处理。手握欧盟两大核心组织的斯特拉斯堡也被称为“欧洲第二首都”地位仅在“欧洲首都”布鲁塞尔之后。

(斯特拉斯堡的圣诞集市)

五、 结语

斯特拉斯堡作为战略要冲,见证了神圣罗马帝国的兴盛与衰落,也见证了法国和德国一百多年的恩怨情仇。如今的斯特拉斯堡是法国第六大城市,法国大东部大区的首府。城中保持了中世纪时期的风格,火车站、大教堂等也成为了知名的景点和朝圣必去的打卡地。作为神罗和法德历史的重要见证者,我们对斯特拉斯堡的印象,不应该仅仅停留在《白色相簿2》《秋之回忆》《请问要来点兔子吗?》这些作品中,而应该更多地去思考这些作者青睐这座城市的原因。