书评《中国青训大纲》

南京明眸足球俱乐部

南京明眸足球俱乐部

南京明眸足球俱乐部

南京明眸足球俱乐部《中国青少年儿童足球训练大纲》,我相信很多人和我一样不知道有这本书的存在。虽然我也上了中国足协的E级、D级教练班,教练也做了两年多,但是这本书没见过,也没听人说过。网上总是有这方面的吐槽,说中国足球连青训大纲都没有(其实就是我)。这些人显然是没有调查过,淘宝、当当都有卖啊!于是我就买了一本。认真的看了一遍,做了一些笔记,下面分享一下看这本书的反思与收获。

《中国青少年儿童足球训练大纲》,中国足球协会审定,人民体育出版社出版,印刷、纸张质量皆是上乘。16开本,168页,22万4千字。2013年1月出的第一版,我这本是2016年8月份第五次印刷,印数为16001-21000册。我买到这本书是在2019年年末,可以推测出:这本青训大纲,2013年年初至2019年年末,接近7年的时间,大概卖了2万册,每年接近3000本。这数字其实蛮可观的,也在一定程度上说明了中国足球很多教练员还是有一颗非常愿意学习的心的。毕竟书买了不仅可以持有还可以传阅,不可能每年都去买一本新的来,每年有3000的增量,相当不错了。而且这本书估计大家也是抱着试试看的态度买的。

先谈谈表面文章,首先我觉得封面的图片就可以换一换。换的更有故事性一些,比如,这是一场什么比赛,哪个学校对阵哪个学校,这个比赛有多么的重要。这里的谁进了一个球,后来在哪个职业俱乐部里面踢球,现在是国家队队员啊什么的。类似这种故事其实是非常能吸引人的。而这个封面,平平无奇,仔细看甚至会发现足球都是PS上去的。如果是P,我建议把红色衣服孩子身后的纸屑什么的P掉,而不是P个足球上去。这个修改严格说是造假,而不是艺术夸张。

编写组

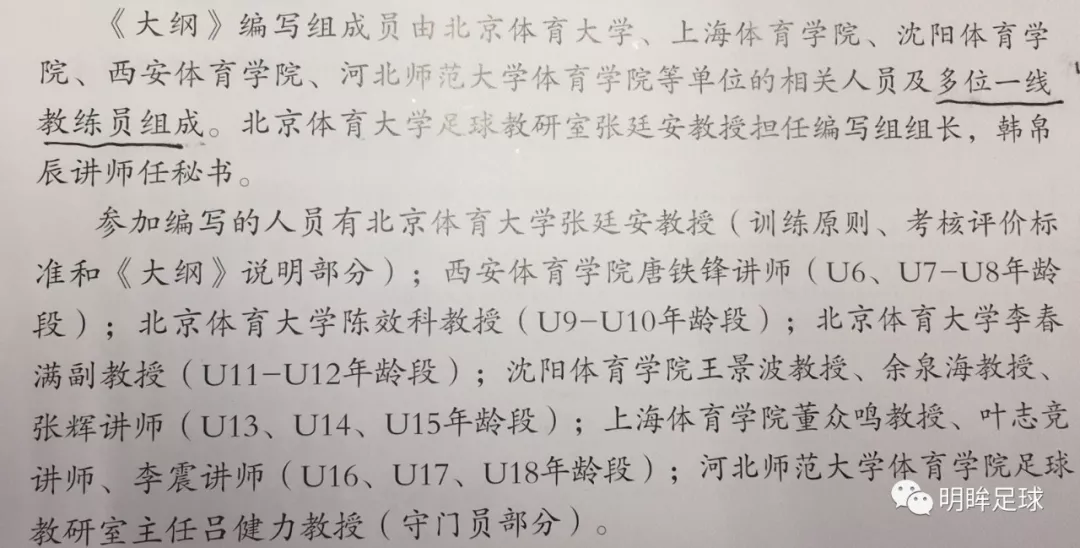

这本书的前言说:《大纲》编写组成员由北京体育大学、上海体育学院、沈阳体育学院、西安体育学院、河北师范大学体育学院等单位的相关人员及多位一线教练员组成。北京体育大学足球教研室张廷安教授担任编写组组长,韩帛辰讲师任秘书。

我就很好奇,到底是哪些一线教练员参与了编这本书。但实际上,这些一线的教练员,专业人员居然是评审组!一线的教练员是评审,而每天学术研究的教授们主编。这件事情其实非常吊诡!换个例子或许会更好理解:奥斯卡的评委们不去做评委,跑去当导演。大导演们电影不拍了,坐下来每天审评委拍出来的电影。中国足球不愧是黑色幽默啊,不仅是业余,还给你搞一个双向业余。其实中国足协大可不用担心专业人士编出的大纲里会有什么出格、审查不过的内容,毕竟有题材限制,不太好发挥。而如果是因为担心写不出来,那就应该让学院派去指导教练员进行写作,或者让专家们深入了解基层之后再去写。而且其实也不用太担心,评审组的各位老师也都是圈内大佬,一定的写作能力应该还是有的。而且这本书的结构是按照年龄划分来下发任务,各个年龄段是独立的,那么各单位的老师们能做的反而受到了更大的限制。当然我这样讲,容易一棒子打死一船人,我也并没有对写作这本《青训大纲》的老师、教授的创作过程有多么深入的调查。而且这本书也还是确有很多可取之处,但是我依然对这样的人员安排、写作任务分配方式提出我的质疑。

内容的结构

我们直接进内容部分。内容,《大纲》是这样划分的,第一部分讲训练原则,这显然是正确的。我们上课,首先要有一定的原则,根据原则去传授内容,因为很多东西是不能教给小孩子的。比如:快乐足球原则、养成教育原则、健康第一原则、综合发展,培养特长原则、注意细节、讲求质量原则……但是原则应该通过怎样的方式展现呢?孩子犯错,什么时候我们要鼓励?什么时候又要及时纠正?什么时候最好冷处理?这个东西呢,可能是编者对于教练员要求的悟性!

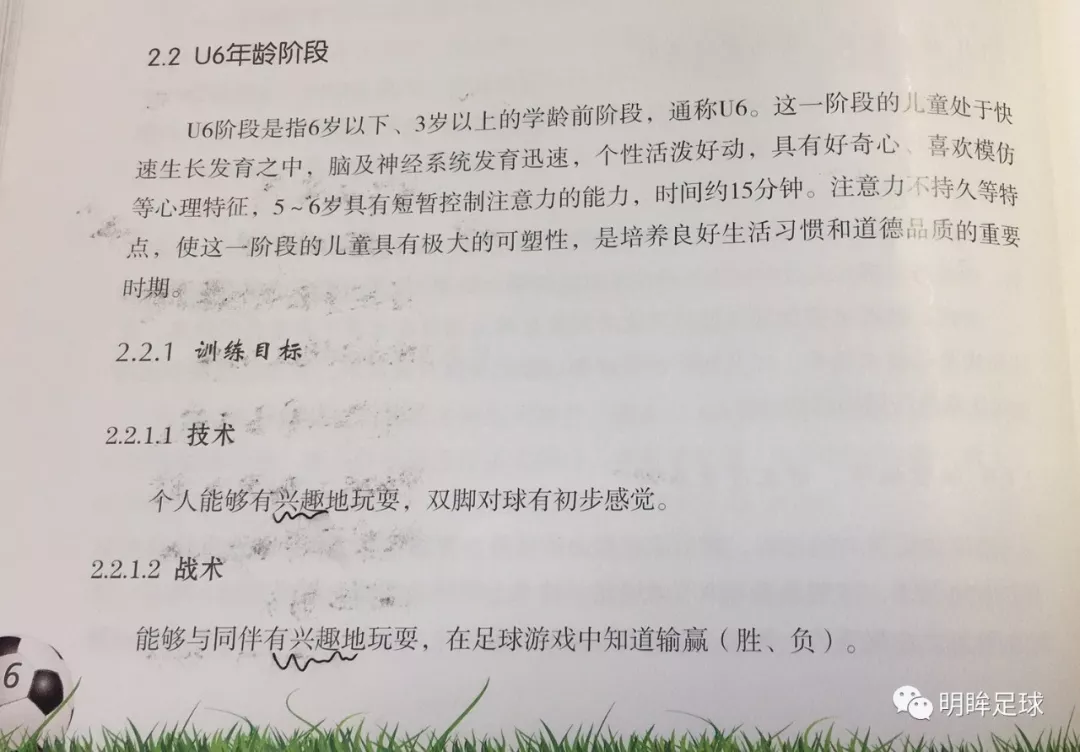

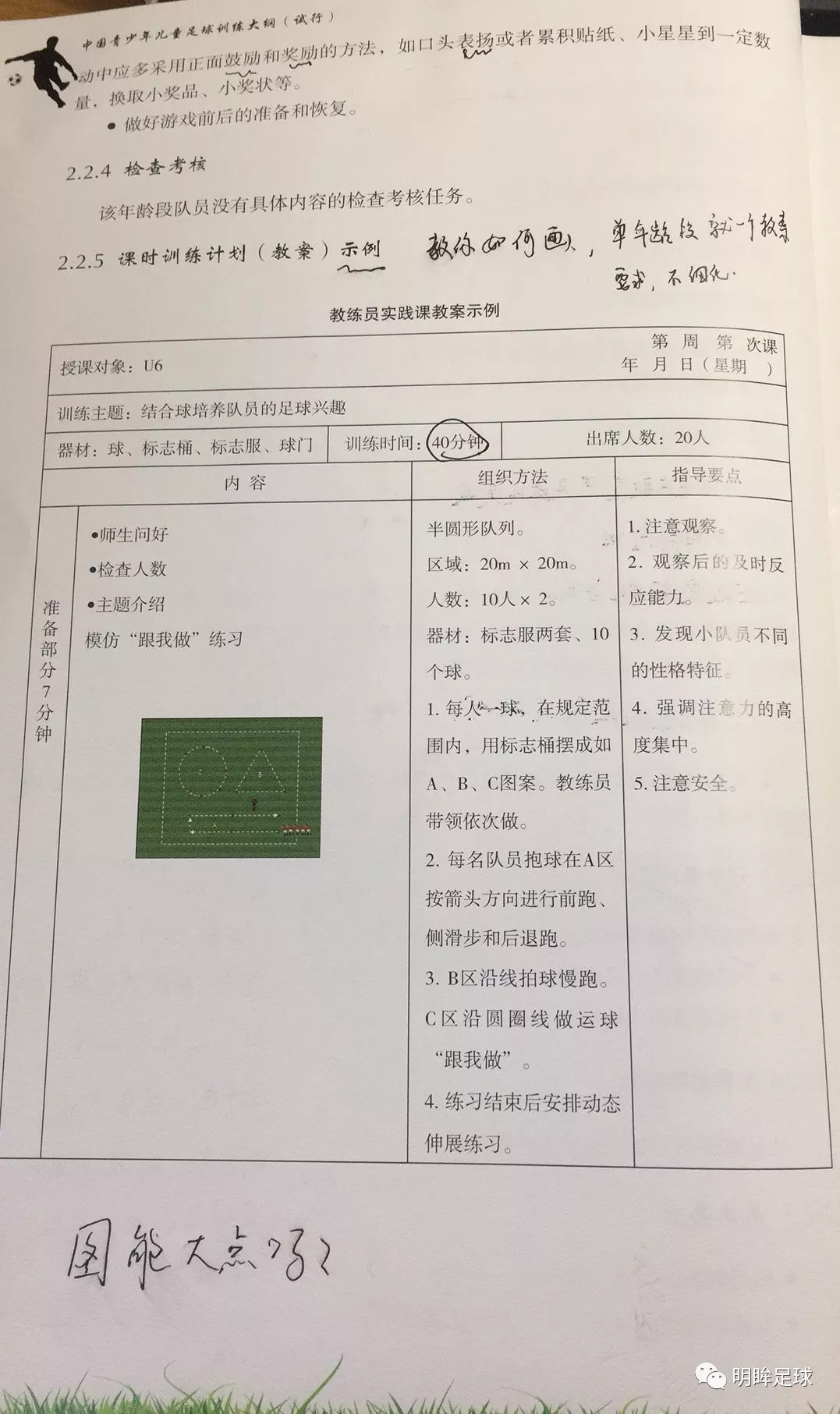

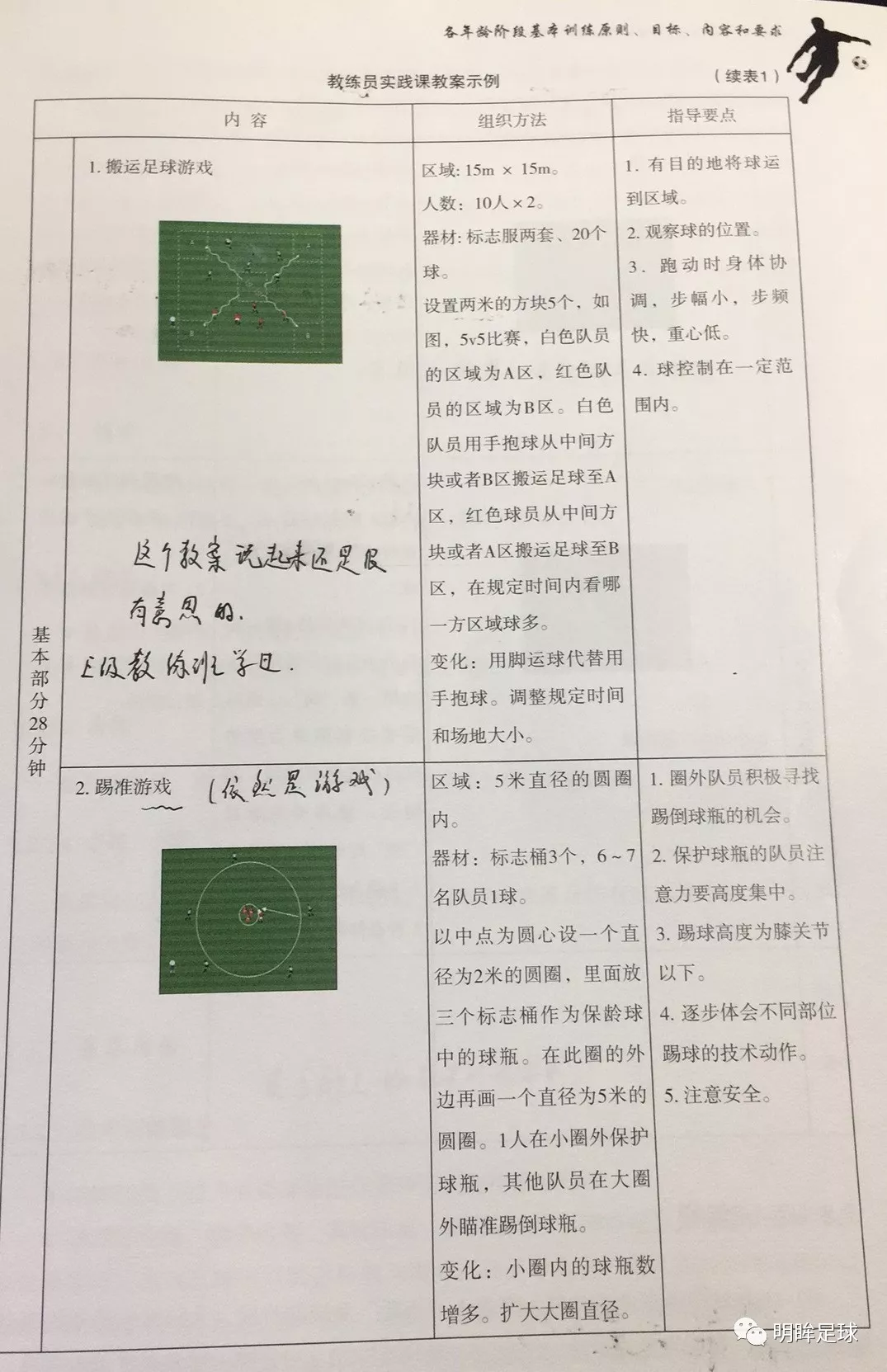

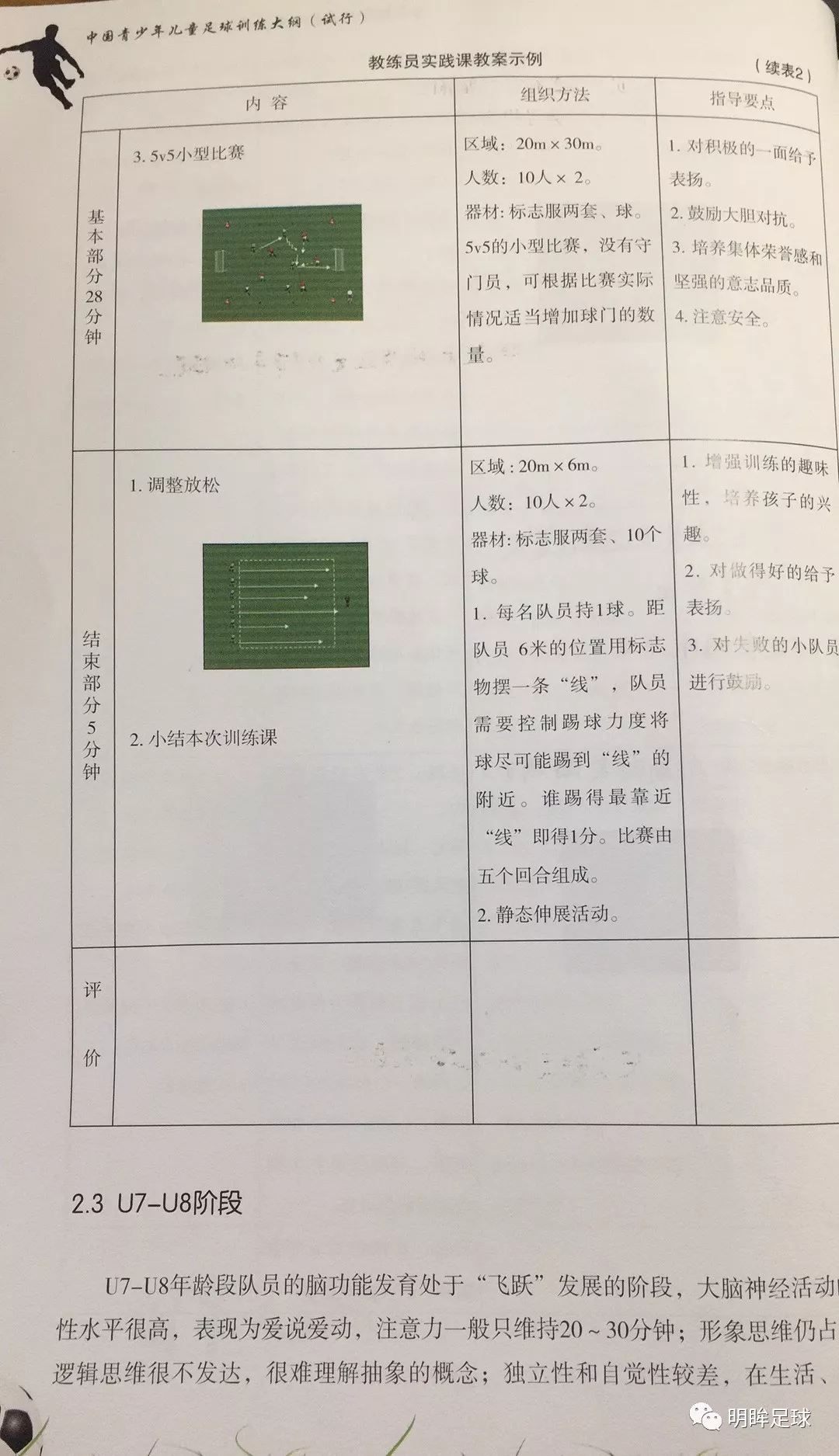

第二部分讲的就是各个年龄段的训练要求。我把U6的贴上来。

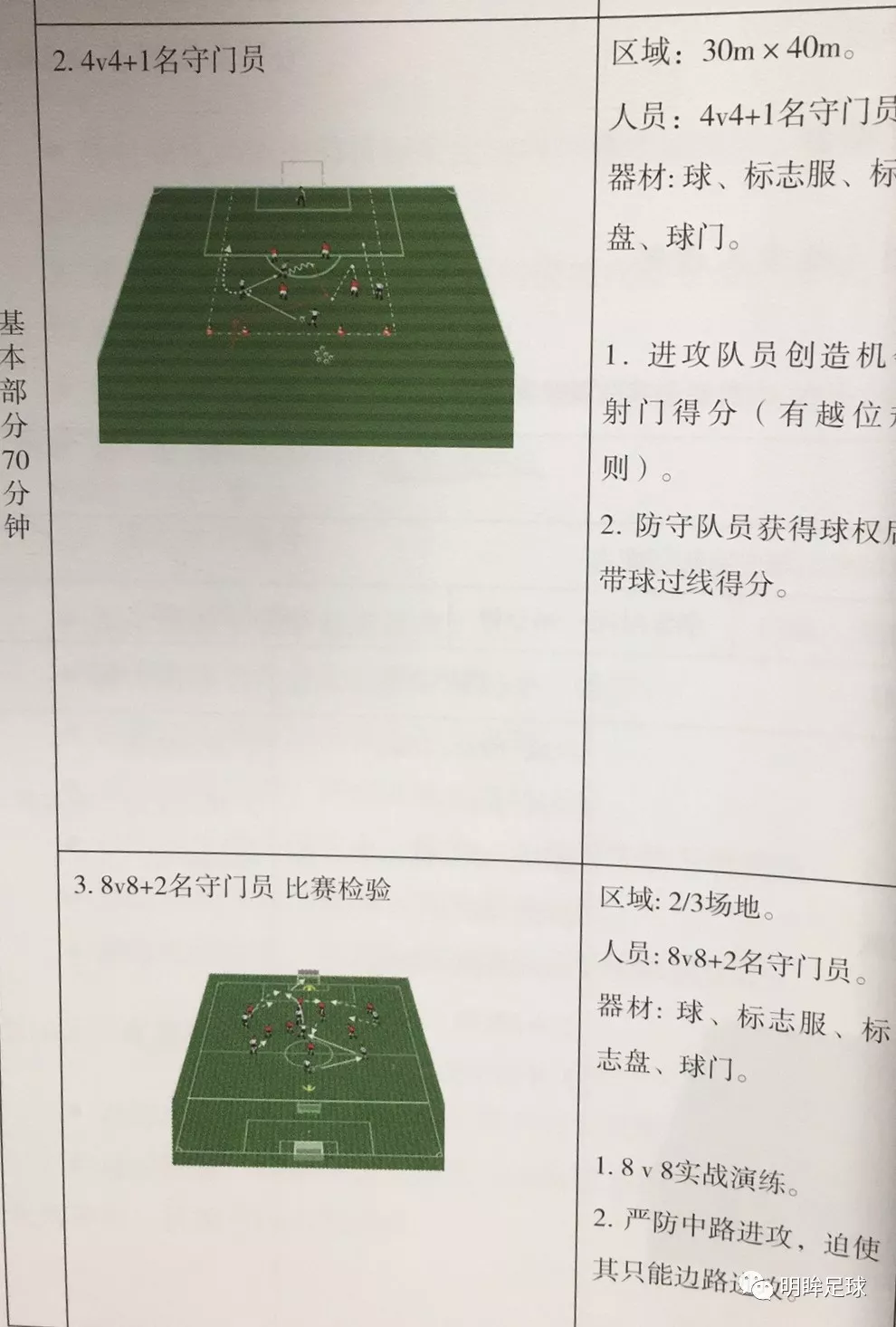

训练目标分为技术、身体、战术、心理四个方面,这个是非常合理的。训练的内容除了技术、身体、战术、心理这四个方面,还加入了理论和比赛。一切都围绕着快乐和兴趣,这自然是没错的。并且给出了5个游戏、教案。整体上这部分的设计还是令人满意的,唯一的不满或许就是这个图太小了,看着费劲。耐心配合着解释看也可以看明白,但是其实也不是不能放大,因为明明后面有大图啊!背锅吧!编辑们!

接下来是U7-U8阶段、U9-U10阶段、U11-U12阶段、U13阶段、U14阶段、U15阶段、U16阶段、U17阶段、U18阶段。这样划分大体上看上去没什么问题的,但仔细想想还是有问题的。因为有些年龄段,其实并无太大本质的区别。最典型的就是U16-U18身体训练部分,现实是本来这个年龄段就没有非常大的差异,你还非要按照原有的框架来写,那也只能是三幅图找不同?

你能找出这三幅图中哪里不一样吗?

当然,搭好框架再去填充内容,这点可以让整书的逻辑条理清晰,但是却放弃了去抓住主要矛盾。每一个年龄段都有各自最应该注意的点,比如U13-U15,这个阶段,队员处在青春期。“队员情感情绪易激动,凭感情行事;可塑性大、可变性强……队员独立意识增强,但能力不足,心存矛盾;生长快速,容易疲劳、不安……”相关的描述是非常精准的。但是却并没有提出解决办法、或者是案例分析。其实这个时候,或许书的结构就应该做一下调整,告诉教练员应该怎么办,然而并没有。类似只提出问题,让你注意,但是不告诉你解决方案的事情还有:在U17的战术要求中,让队员在比赛中创造力和想象力能够得到更好的发挥。可是之前的篇章里,就没有提到过创造力和想象力啊。从未讲过保护和培养创造力和想象力,这时候要求球员要有。看到这两个词的时候,我心想:说的对啊!为什么我们的球员没有创造力和想象力呢?书里明明要求了啊,但是之前你U8教案里,人家用哪个部位运球你都要管的时候有想到过这个问题吗?连个注释都不带打的。

书中几乎每篇教案最后都会要求在训练结束后,要做放松、要做静态伸展活动、肌肉拉伸。但是这本书从来就没有一张图教你如何做静态拉伸、肌肉放松。应该注意哪些关键点。

教案数量其实不多,但依然有部分重复、甚至有图是错的、不深入、不细致,一个教案如何去做,很少示范,教练看了估计也不知道怎么去指导,需要注意哪些。浪费纸张空间很大,远不如D级教案每页一篇来的细致。这种教案形式为什么不和教练员使用的教案模式相一致呢?我觉得这个时候,教育系统没有必要专门去搞一套专门的教案系统。但是后来我意识到,或许这个就是教育系统专用的教案格式啊,后来查了一下果然不错。但是实际上,体育教师和专职的足球教练还是有很大区别的。各部门的鸿沟,在编写青训大纲上也得到了充分的展现。结果就是体育老师不会用,俱乐部压根不用。

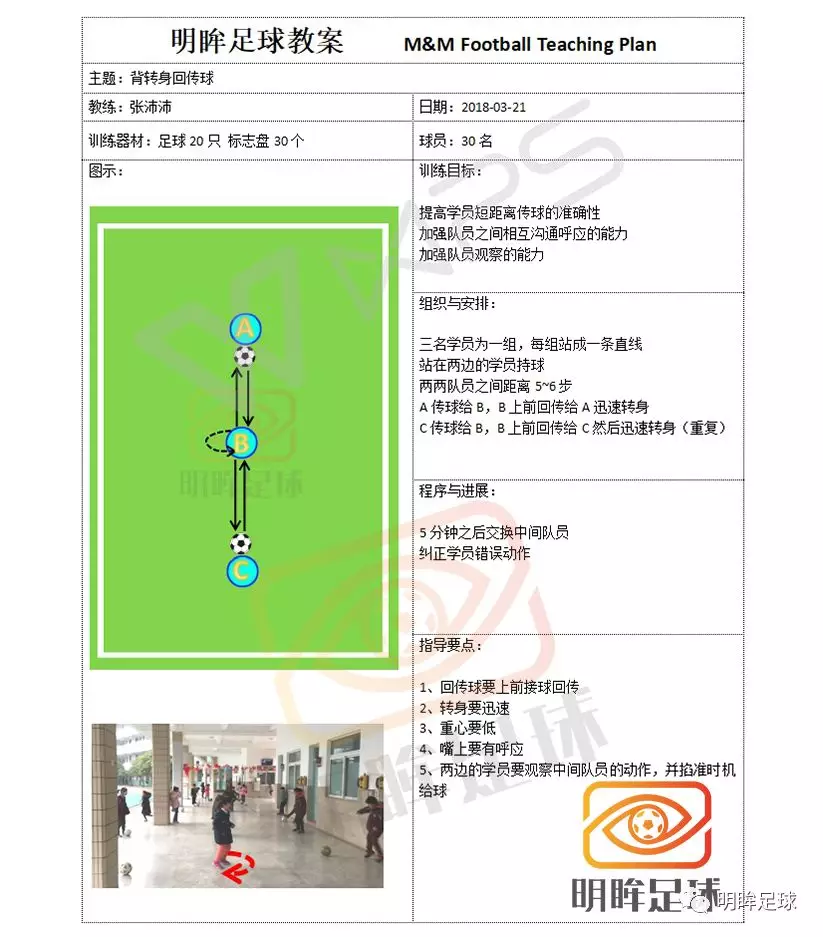

下图为作者在校做教练期间以D级教案格式要求制作的一篇教案

考核标准

本书当然,也有非常诚实的部分。笔者在小学做过足球老师,知道足球考试的成绩考核其实是一个非常困难的事情,不同的年龄段、不同基础的孩子应该有不同的评价标准。这本书也承认了这个问题,并做出了如下解释“由于受客观条件的限制,本次《大纲》中尚未对不同年龄阶段身体素质考核标准给出明确的规定。这个方面的考核,需要广大教练员和教师根据队员的实际情况,酌情考虑测试的内容与评价的标准。”

这句话非常真实。可以说足球是技能,一群不会踢球的初中生是很难赢一群会踢球的小学生的。所以体育局评级相对简单粗暴,看成绩给等级证,校园足球现在搞得最佳阵容也是类似的。但是这是给极少运动员的评价标准,普遍的青训基层还是没有一个评价标准。这在国外其实根本就不是一个问题,人家更关心的是球队这周能不能赢球,谁还会去想评价标准、期末成绩的事情呢?这其实就是主体的问题,教育局要评价足球,那就需要标准,但俱乐部根本不关心这件事,或者说俱乐部的评价指标过于复杂,不适用于一般学校。

本书的最大问题——静态

本书最大的问题,导致其不能指导从业人员的问题在于静态。一切都是静态的:技术训练要求是静态的;对国外的青训发展、国际的技战术发展缺乏观察,导致自己想象的外部形势是静态的;对于我国足球的发展形势缺乏认识,导致对于孩子各方面的要求是静态的;当咱们的青训大纲直到U11U12才在书上第一次出现小组配合要求的时候,韩国6、7岁的孩子、甚至我们自己8、9岁的孩子都早已开始2打2了。这就是为什么我们永远落后的原因:别人飞速发展,我们闭门造车。这本书已经7年了,不知道下一版什么时候,也不知道下一版要怎么改。大纲的编辑组又会是哪些人。

虽然我今天批判了很多,但是书本身的一些优点还是要讲一讲。书中很多单写的知识点、描述其实都非常好。但是不应该做拆分,比如一个孩子12岁遇到的问题,另一个孩子可能在10岁就遇到了,另一个球员在18岁才遇到。但是你如果非要静态的把孩子按照年龄来拆分,就变成了问题,书的优点就不再突出。如果按照专题的形式,进行一个由浅入深的现象观察——问题分析——成因分析——解决方案,这一套流程下来,我相信会给教练员以更大的帮助。毕竟学校里的教授们知识面更全面,看问题的角度不同、更懂得教育这些方面是需要肯定的。

上面这个青春期的描述非常精准,但其实这并不是只有13岁时会出现的状况,也不是每一个孩子都会出现的问题。所以笔者的设想应该是,按照专题讨论并给出指导,而不是年龄段。

本书的缺失也非常严重,缺乏对中国足球青训概况的描述、青训点模式的介绍、常见问题的解答、对于不同层级的区分、球员如何选材……我知道批评总是简单的,困难的是做。我有一个想法,通过我的点滴努力,通过向不同层级一线的高水平教练员请教,到全国各处去考察青训的实际发展现状,来编一本适合目前中国足球的青训大纲,这是我2020年的目标。或许我势单力薄,但我想去试试。毕竟这个工作总得有人来做,那就让我来吧!最后祝大家新年快乐!2020,继续为中国足球加油!

2019年12月31日

更多校园足球、青训资讯关注微信公众号:明眸足球