Geek讲足球:防守强度指数

Armour

在本文中,我们将引入一个新的概念——PPDA(Passes Allowed Per Defensive Action),直译的话,是“平均每次防守让对方传球的次数”,而中文更加贴切的说法应该是“防守强度”。今天,我们就将针对这样一项指标,做出一些简单的阐述。

我们将使用一些球队的详细数据,通过新引入的这个“防守强度”指标对球队的防守进行量化,以证明这项指标存在的合理性,它是能够适应于任何一个赛季的任何一场比赛,甚至是任意一名球员,而且证明这项指标也能够用于评价球队或者球员在防守端中的表现如何。

关于“防守强度”这项指标存在的意义

为了能够更好的分析比赛,针对比赛数据的所有分析都是有意义的,这也是为什么会有“防守强度”这样一项指标出现的原因。如果我们能够开发出一个客观的指标去衡量球队的防守强度,逼抢程度,毫无疑问对于球队主教练来说是相当有益处的,他们能够相当清楚的了解自己在防守端投入的力量够不够,并且能够针对问题作出调整,以及在近期的比赛中,球队需不需要加强防守端的力量。

而球队和球迷们也可以通过这项指标了解自己球队的实力,在防守端球队到底发挥出了多大的力量去抵御敌手的进攻。同时,通过这项指标,我们也能够在短时间内评估出球员对于球队这个整体做出了多大的贡献。

归根到底,关于“防守强度”这项指标,我们的本意就是希望通过客观数据去描述这个范畴球员以及球队的表现,避免用一些主观词句去描述一个原本可以精准的数据。而且“防守强度”这项指标对于我们比较球员,分析球员性能以及分析球队排名来说,都会有一定的参考价值。

详解“防守强度”这项指标

防守动作( Defensive Action)

对于防守动作这个行为,在这项指标中,被定义在以下四个方面

○抢断

○拦截

○对抗(但是没有抢断)

○犯规

同时,值得说的是,在本项指标中,只是单纯考虑球员在针对对手进行防守时所表现出来的压迫力,而不是关心除此之外的其他问题,所以我们觉得分析上面所提到的四个方面就足够了。当然,这项指标也不是尽善尽美的,在找到更合理的方式之后,这项指标必然还会继续改进。

“防守强度”这项指标就是通过计算进攻方在特定范围内的传球总次数以及防守方在防守端完成防守动作的总次数这两项数据的比值而得出的数值。

防守强度=进攻方的传球总次数/防守方的防守动作总次数(在一个特定的区域内)

“防守强度”的值越小,就意味着球队的防守强度越高,而且这也从一个侧面说明在这个特定的区域内,进攻球队想利用传球撕破防守球队防线的机会比较小。

当然,任何一支采取压迫式防守的球队都不可能在全场采用这样一个策略,大多数时候压迫式防守都是有一个触发点的,比如某名球员进入了某个特定的区域(这也被称之为触发开关)。但如果把这些因素全部考虑进去,工程量会变得相当巨大,同时也会有一些人为的主观因素混入其中(比如什么时候是触发了开关)。所以在“防守强度”这个指标中,我们只能够提供一个客观的数据,通过交战双方在一个特定区域内的所有防守动作和传球次数来进行衡量。

“防守强度”的特定区域

如果将整个球场都纳入到衡量标准中去,那么无疑会混入一些奇怪的东西(倒脚队在后场刷数据怎么办?)。而我们为了尽量避免这些奇怪的东西,所以必然要界定一个大家都能够接受的范围,然后再进行衡量。

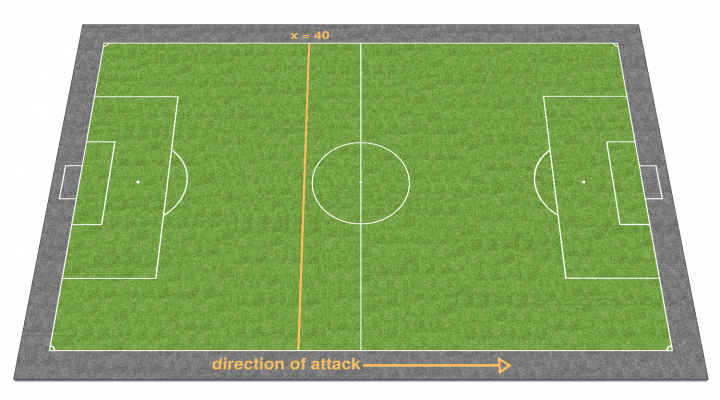

在进过大量的讨论之后,我么最终把这个X值界定在了40这个值上,具体的范围,在下图中大家可以直观的了解。

为什么要将“X=40”作为逼抢的边界

我们就用上面的图进行分析,球队从左向右进攻,右侧为防守球队。防守球队的锋线球员在“X=40”的区域就能够开始使用防守动作(抢断、拦截、对抗以及犯规),而“X=40”这个值的右侧,整个区域都是防守球队的防御阵地。

其实,在我最终决定“X=40”之前,曾想过要将“X=50”设为逼抢的边界,因为按照一般逻辑来说,进入对方半场就是进攻,在己方半场则开始防御。但其实在“X=40”这样一个位置上,防守方就已经可以展现出自己压迫式防守的威力,并且有能力避免对方进入自己的半场。

那么为什么“X=40”而不是“X=33”(进攻方的后场)?

确实,我们都期望球队的进攻和防守都发生在这一个区域,但是毫无疑问,在这个区域我们并没有办法很好的界定球员的动作是防守还是进攻。

而且在X=33、40、50这三个数据中,我们做出了大量的分析和整理,用这三个数据对同一支球队的同一场比赛进行分析,虽然最终发现其实这三个数据和最终“防守强度”这样一个数值之间都有着密切的线性关系,但是通过比较,我们最终发现当“X=40”的时候,能够更好地表达我们所研究的这个问题,所以最终我们选取了“X=40”作为逼抢边界。

所以,在计算“防守强度”这项指标的同时,大家一定要注意“X=40”这个重要的条件。

“防守强度”实例分析

波切蒂诺带领下的圣徒

波切蒂诺是一名表现出色的主教练,虽然他现在已经离开南安普顿,转而执教热刺,但是相信圣徒球迷肯定不会忘记这名帮助球队取得出色成绩的主教练。

在过去的两个赛季中,波切蒂诺带领的南安普顿给了我们相当大的惊喜,所以我们就用这支球队作为小白鼠,看看他们的“防守强度”分析是个什么情况。

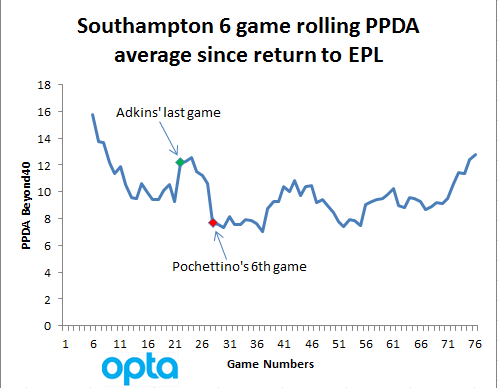

注意:为了减小每场比赛之间的所存在的差异,所以我们选择以6场比赛为一个分析区间。同时要注意,“防守强度”这个值越低,意味着防守强度越高。

在阿德金斯执教南安普顿的那段时间里,每6场比赛的平均“防守强度”都在10-14这个区间里面浮动,而在波切蒂诺执教圣徒之后,这项指标就有了很大的变化。

在波切蒂诺执教初期的6场比赛中,“防守强度”指数可谓是直线下降,甚至跌了6。而且从图表中,我们可以发现,即便是在圣徒在2012-2013赛季的后半程指数有所升高,但还是维持在一个相对之前要比较低的水平之上。这意味着,在波切蒂诺入主南安普顿之后,他们在防守端投入了更多的力量,并且一直保持着这种压迫式防守的态势。

然而,从图表中,我们也能够清楚的发现,在2013-2014赛季的时候,南安普顿的防守就没有那么激烈了。因为这个时候的波切蒂诺已经执教圣徒一年,而且圣徒在2012-2014赛季收获了令人满意的成绩,在2013-2014赛季,波切蒂诺必然会要做出一些改变,以帮助球队继续前进。

很可惜,波切蒂诺的改变让球队的“防守强度”指数飙升,他们在2013-2014赛季的最后6场比赛中,“防守强度”指数甚至高于阿德金斯离开圣徒时的数据。

从上图中,我们可以很清楚地看到,南安普顿在上赛季的最后几场比赛中,防守端并没有什么特别抢眼的发挥,或许是因为球员经历了一个赛季的高强度比赛,精力已经明显更不上,已经没有办法再高强度去防守。

无论是什么原因造成南安普顿在赛季后半段“防守强度”下降,我相信圣徒球迷一定对于南安普顿主场0-1输给卡迪夫城的比赛耿耿于怀,要知道这只是卡迪夫城在上赛季客场赢下的第二场比赛。

但是,当我们从客观的角度去看这场比赛,对于南安普顿输掉比赛,其实一点都不意外,因为他们在这场比赛中“防守强度”这项指数达到了14.5(这个指数越小,防守强度越高)。14.5这个数据已经很明显地告诉了我们,为什么圣徒会输掉这样一场球迷们都认为能够赢下的比赛。

后瓜迪奥拉时代的巴塞罗那

瓜迪奥拉的高位防守也给人留下了深刻印象,它缘起于巴萨,而后又出现在了拜仁慕尼黑。他的意图很明显,在进攻区域内压迫式防守,尽快获取控球权,然后反击。但是在瓜迪奥拉离任之后,巴萨选择的继承人比拉诺瓦似乎并没有能够延续瓜迪奥拉的风格,在2012-2013赛季,我们在防守端看到了一个与瓜迪奥拉时代完全相反的巴塞罗那。

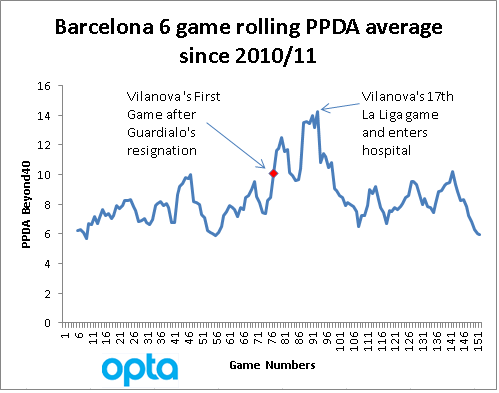

下图就是过去四个赛季巴塞罗那“防守强度”的示意图(每6场比赛的平均“防守强度”,从2010-2011赛季开始)。

从表上我们能够发现,在瓜迪奥拉执教巴塞罗那的头两个赛季里,巴塞罗那的“防守强度”一直都在6-9这样一个区间内徘徊,而在比拉诺瓦执教巴塞罗那之后,球队的“防守强度”陡然上升。换句话说,在“X=40”这个防御区间内,他们的防守动作减少,允许对手做出更多的传球动作,巴塞罗那在比拉诺瓦的指导下,似乎有了种淡化控球率影响比赛结果的趋势。

然而,比拉诺瓦还没有真正打磨好自己的球队,在2012-2013赛季进行完17场比赛之后,他就因为癌症被迫放弃自己的事业。或许这对于比拉诺瓦来说,他没有能够打造出一支属于自己的巴塞罗那,真是非常可惜。但是对于巴塞罗那球迷来说,比拉诺瓦的离任意味着巴塞罗那将有可能回归到以往那种风格之中。

同时,在执教巴塞罗那的这段时间里,我们能够明显的看到中间出现过一些不寻常的变化,在2013年初的时候,巴塞罗那的“防守强度”指数明显下降。而这一段时间恰好就是比拉诺瓦回家治疗休养,由助理教练鲁拉代为执掌球队的阶段。

从这一个案例中,我们就能够很明显的感受到“防守强度”这个数据在了解主教练在执教风格上的不同。因为它的变化很明显的表现出了主教练比赛风格上的不同。并且我相信从这张图中,每一个人都能够读出一些他们觉得理据服的东西。

各球队“防守强度”身不由己

在上面的两个例子中,我们发现似乎一支球队的“防守强度”是取决于主教练或者整个教练组的战术安排。但是这只不过是导致“防守强度”这个数值变化的一个方面。

任何一名主教练,他都是为了能够在所处联赛收获比赛胜利,所以制定出的战术也都是符合各个联赛需要的,从而一支球队的“防守强度”在一定程度上也和这支球队所处的联赛有关。

现在我们就来看一个欧洲主流联赛的“防守强度”列表,从中,我们也能够感受到一些问题。

在这个表格中,我们能够轻易发现,英超联赛的“防守强度”指数最高(数值越高,防守强度越低),也就是说英超联赛的压迫式防守并不常见,防守强度并不高。所以从这一点中,我们也可以推出另外一个结论,波切蒂诺的战术思想在英超中也是一个少数派,而不是英超赛场上的常态。

同时,我们也能够发现在2011-2012赛季,西甲、德甲以及意甲的“防守强度”是表中最低的,这也意味着,在那个赛季,这三个联赛的球队都表现出了很高的防守强度,在比赛中压迫式防守比较常见。

当然,由于这个数据的样本容量并不大,或者说是因为一些巧合,2011-2012赛季正是瓜迪奥拉在巴塞罗那最后的辉煌,而且也就是在那段时间,Tiki-Taka战术在国际足坛炙手可热。同时,在2013-2014赛季,所有欧洲主流联赛的“防守强度”数值都处在一个比较高的水平上,虽然我们不能够明白为什么会有这样的变化,但是我们能够肯定一点,压迫式防守在上个赛季并没有能够成为欧洲足坛的主导思想。

2013-2014赛季的英超联赛

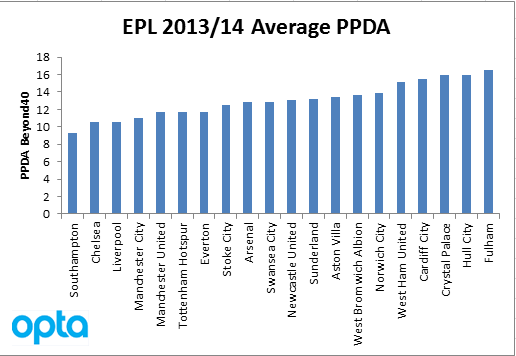

现在我们把目光投向2013-2014赛季的英超赛场,看看每支球队的“防守强度”。

南安普顿的“防守强度”指数是整个英超诸强中最低的,这一点完全是在我们意料之中的,虽然说波切蒂诺在赛季后半程降低的防守端力量投入,但是他们在比赛中所展现出了的防守强度,确实给球迷留下了相当深刻的印象。

而位于图标右侧的那几支球队,富勒姆、赫尔城、卡迪夫城、西汉姆联以及诺维奇,他们的“防守强度”指数相当高,这也就意味着他们在防守区域内基本上没有办法对进攻方作出有效的防守动作。而上赛季这些球队的成绩也从一个侧面佐证了这个问题。

而且,在上赛季欧洲五大联赛所有球队的“防守强度”数值统计中,数值最高的前六支球队中有五支球队来自英超,而另外一支球队则是法甲的洛里昂。

虽然说在英超赛场上百花齐放,各国主教练和各国球员在这片土地上相爱相杀,但就是在这样一个足球文化交织的环境中,仍然有大批英超主教练偏爱于英式防守——让球员被动去防守。

防守的方式并不只有一种

本文中所提到的“防守强度”这项指标确实是基于高位防守这样一个策略而出现的产物。同时,我也非常清楚,高位防守并不是比赛中防守的唯一策略,还有很多主教练并没有采用这种高强度的防守策略,但是依旧能够在比赛中收获理想的成绩。

所以,“防守强度”这样一项指标也是需要进一步完善的,而我在这里提出这样一个理论,也是抛砖引玉,希望有更多的人能够加入到这一领域的研究中来。